Lob der Stulle und des Roggens - Zum „Tag des Deutschen Butterbrotes“

Im Jahr 1999 erklärte die Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA) den letzten Freitag im September zum Tag des Deutschen Butterbrotes.

Das Ansinnen: die Vermarktung der heimischen Agrarprodukte Brot und Butter zu fördern. Die CMA wurde im Jahr 2009 liquidiert, doch nach wie vor wird der etwas kuriose „Tag des Deutschen Butterbrotes“ hier und da hervorgehoben. Dieses Jahr findet er am heutigen 26. September 2025 statt.

Die Stulle oder das Butterbrot repräsentiert, als Symbol für gute, einfache Lebensmittel, die Wertschätzung für handwerklich hergestelltes Brot und gute Butter – zwei ursprüngliche Produkte. Die klassische Stulle wurde traditionell meist aus Roggenbrot gemacht. Roggen war in Deutschland vor allem in den nördlichen und östlichen Regionen das bevorzugte Brotgetreide für Alltagbrot, da es auch auf weniger fruchtbaren Böden gut gedeiht. Die meisten traditionellen deutschen Brotsorten, die für die Stulle verwendet wurden, sind Roggenbrote oder Roggenmischbrote, die in der Regel mit Sauerteig hergestellt werden.

Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat jedoch, durch die zunehmend industrielle Brotproduktion und veränderte Ernährungstrends, der Weizen in Deutschland den Roggen verdrängt.

Dabei zeichnet sich Roggen beim Anbau durch zahlreiche Vorteile aus:

- Roggen ist eine widerstandsfähige Getreideart, also robuster gegen Krankheiten und Schädlinge als andere Getreidearten.

- Er hat sehr tiefe und dichte Wurzeln, mit denen auch in trockenen und nährstoffärmeren Böden noch ausreichend Ressourcen aufgenommen werden können,

- deshalb war er die bevorzugte Getreideart im Ökolandbau – und wäre es immer noch, würden mehr Brote und Gebäcke aus Roggenmehl verzehrt.

- Da sein Nährstoffbedarf deutlich niedriger ist als der von Weizen wird er im konventionellen Landbau weniger gedüngt und aufgrund seiner Robustheit mit weniger Pestiziden behandelt.

- Unter den Bedingungen des Klimawandels ist der Roggenanbau besonders vorteilhaft, weil er ausgeprägt trockenresistent, robust und genügsam ist und diese Eigenschaften bei zunehmend häufiger auftretender Frühsommertrockenheit und bei extremen Wetterlagen entscheidend sind.

- Roggen verursacht deutlich geringere Treibhausgas-Emissionen als andere Getreidearten. Studien zeigen, dass der Anbau von Roggen im Vergleich zu Weizen einen um etwa 20% geringeren Treibhausgas-Ausstoß und einen rund 8% niedrigeren CO₂-Fußabdruck je Hektar besitzt. Durch seine Anspruchslosigkeit und Widerstandsfähigkeit trägt Roggen dazu bei, die Fruchtfolgen zu diversifizieren und die Biodiversität zu verbessern. Quelle: https://www.julius-kuehn.de/media/Startseite/2020/PDF/BMEL_ForschungsFelder_2020_03_JKI-TrockeneZeiten.pdf

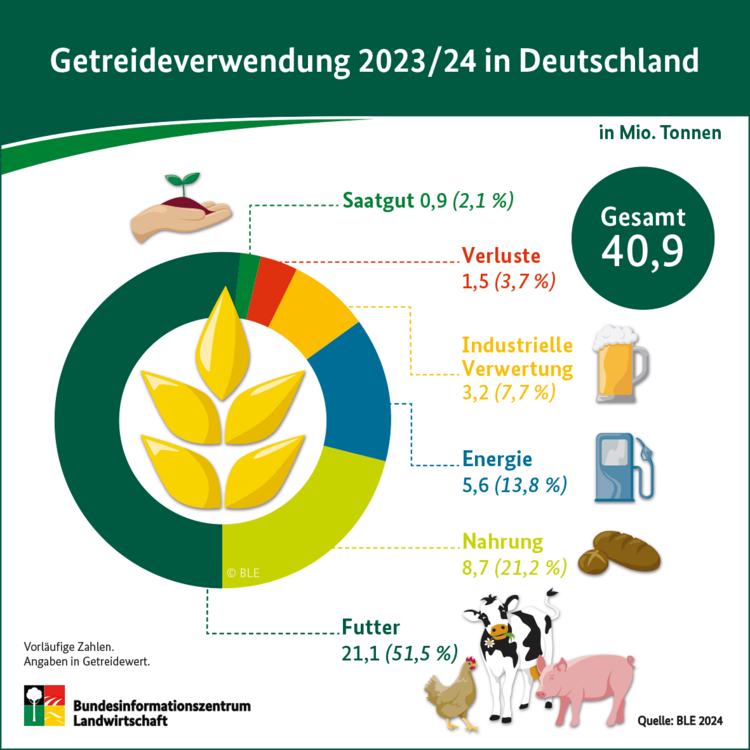

Der Roggenanbau macht im Jahr 2024 etwa 4,6 Prozent der deutschen Ackerfläche aus. Nur etwa 27 Prozent davon wird direkt für die menschliche Ernährung verwendet (Back- und Lebensmittelbereich), der Rest geht überwiegend in die Futtermittelproduktion. (Quelle: Statista)

Der Konsum traditioneller Roggenbrote hat von 1950 bis heute immer weiter abgenommen. Die klassische Butterstulle als Mahlzeit hat an Bedeutung verloren. Brot wird heute oft als Ergänzung zu anderen Speisen oder als Snack gesehen. Dabei ist eine Stulle vom guten, ehrlichen Handwerksbrot mit langer Frischhaltung, am besten aus oder mit einem Anteil Roggenvollkornmehl, eine echte Alternative zum Fast-Food-Bringdienst. Sie ist immer zur Hand und bietet zahlreiche Vorzüge für Mensch und Umwelt.

Die Bäcker und Bäckerinnen des Die Freien Bäcker e.V. feiern nach wie vor den Roggen als Getreideart mit Charakter und besonderem Geschmack, am besten in der Vielfalt seiner Sorten.

Bild 2 (rechts): Landsorte Tauernroggen, seit über 20 Jahren kultiviert von Liesi und Peter Löcker im Lungau im Salzburger Land

Von den alten Landsorten:

wie dem Norddeutschen Champagnerroggen, der neben anderen Roggensorten vom VERN e.V. (Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen) kultiviert wird.

Siehe: https://landsorten.de/sorten/roggen/norddeutscher-champagnerroggen/

Bis zu neuen Sorten:

wie der besondere hellkörnige Lichtkornroggen der von der Cultivari Getreidezüchtungsforschung Darzau unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen entwickelt wurde.

Siehe: https://www.cultivari.de/sorten/lichtkornroggen

oder dem Winterroggen Baldachin, ein ökologisch gezüchteter Populationsroggen der Forschung & Züchtung Dottenfelderhof. Die Open-Source lizenzierte Sorte wurde als sogenanntes „Ökologisch Heterogenes Material“ beim Bundessortenamt notifiziert.

Siehe: https://biosaat.eu/wp-content/uploads/2023/02/Baldachin-OeHM_final.pdf

Um die Bedeutung des Roggens hervorzuheben hat kürzlich der Mitgliedsbetrieb Beumer & Lutum in Berlin, der das GÜTESIEGEL FREIES BACKHANDWERK trägt, eine Kampagne unter dem Titel DER GUTE ROGGEN gestartet.

Siehe: https://www.beumer-lutum.de/der-gute-roggen

Sie schreiben:

"Im Zeichen des Klimawandels ist Roggen für unser Umland ein ideales Getreide. Wir wollen ihn nach vorne bringen, um seine Bio-Anbaufläche zu steigern.“

Bäckereien und alle die den Wert von gutem Handwerksbrot schätzen, können viel dazu beitragen, dass wieder mehr Roggen angebaut wird:

Denn Roggen ist aufgrund seines geringeren CO2-Fußabdrucks, seiner Robustheit gegenüber Umweltstress, seines genetischen Potenzials für Züchtungsanpassungen und seiner Eignung für klimatische Änderungen eine wichtige Strategie zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zur Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel.

Bild 3: Tauernroggen