Gründung einer PRAXIS ALLIANZ der Wertschöpfungskette Getreide/Leguminosen, Mehl & Brot am 17. Juni 2025

Getreide spielt eine zentrale Rolle in der Landwirtschaft und bei der Ernährung. Die Wertschöpfungskette, von der Saatgutentwicklung über die Getreideerzeugung und die Herstellung von Mehl, Brot und Backwaren, umfasst zahlreiche Akteure und Prozesse. Nachhaltigkeit, Regionalität und Fairness sind die Grundlage zukunftsfähiger, resilienter Versorgungsysteme und Strukturen.

Doch es gibt zahlreiche Herausforderungen.

Landwirtschaftliche Produktion und Rohstoffverfügbarkeit

- Klimawandel und Umweltschutz: Der Klimawandel stellt die Erzeugung von Getreide, Leguminosen und anderer Kulturen, in Bezug auf die Erntemenge sowie die Ernährungs- und Verarbeitungsqualität, vor große Herausforderungen. Etwa durch Wetterextreme, Schädlingsdruck, Bodendegradation oder den CO2 Anstieg in der Atmosphäre. Um dem System zu begegnen, dass zu dieser Entwicklung beigetragen hat, bedarf es einer Pflanzenzüchtung für die Anforderungen agrarökologischer Anbausysteme sowie nachhaltiger Anbaumethoden. Dazu gehören vielfältige Fruchtfolgen, Agroforstsysteme, Biodiversität fördernde Maßnahmen, wie der Anbau von Mischkulturen (Getreide mit Leguminosen), heterogenen Weizenpopulationen u.a. Doch sind diese Maßnahmen längst nicht flächendeckend umgesetzt.

- Regionale Rohstoffversorgung: In vielen Regionen fehlen die Strukturen und Kapazitäten für die Aufbereitung und Lagerung von Getreide nach der Ernte, was a. die Marktsituation der LandwirtInnen und b. die regionalen Versorgungsoptionen sowie die regionale Versorgungssicherheit beeinträchtigt.

Verarbeitung und Infrastruktur

- Konzentration in der Mühlenwirtschaft: Die starke Marktkonzentration bei Mühlen erschwert es kleinen, regionalen Betrieben, sich am Markt zu behaupten. Viele lokale Mühlen und Bäckereien wurden und werden durch Preis- und Wettbewerbsdruck verdrängt, was zu Lücken in regionalen Wertschöpfungsketten führt.

- Fehlende Infrastruktur: Es mangelt an lokalen/regionalen Anlagen zur Trocknung, Reinigung und Lagerung von Getreide. Dadurch sind der Erhalt und Aufbau regionaler Kreisläufe oft nicht möglich bzw. sind sie in Bezug auf ihre Kostenstruktur - ungeachtet ihrer ökologischen und sozialen Leistungen - gegenüber industriellen, überregionalen Strukturen nicht konkurrenzfähig.

Faire Wettbewerbsbedingungen und soziale Aspekte

- Ungleichheiten im Wettbewerb: Brot und Backwaren von Handwerksbäckereien stehen im Wettbewerb mit industriell erzeugten Backwaren in Supermärkten, Discountern oder auch Tankstellen, die oft längere Öffnungszeiten und vermeintlich günstigere Preise bieten können. Zusätzlich zu den Skalenvorteilen industrieller Produzenten werden u.a. durch gesetzliche Rahmenbedingungen (bspw. nicht risikoangepasste bürokratische Auflagen) die Wettbewerbsnachteile für handwerkliche Herstellungsbetriebe verstärkt. Inzwischen wurden auch die Absatzkanäle durch die Konzentration im Lebensmittelhandel immer weiter eingeschränkt.

- Faire Preise und Abnahmegarantien: Für eine faire Wertschöpfung ist es wichtig, dass ErzeugerInnen und LebensmittelherstellerInnen angemessene Preise erhalten. Oft werden jedoch Qualitätsanforderungen und Preise von wenigen Handelsunternehmen diktiert. Dies gilt insbesondere für die Stufe der Erzeugung, was die Existenz kleinerer Betriebe gefährdet.

Transparenz, Wissen und Kommunikation

- Mangel an Transparenz: VerbraucherInnen und oft auch Akteure innerhalb der Kette wissen wenig über die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Rohstofferzeugung und Lebensmittelherstellung. Zertifizierungen und Siegel können Orientierung bieten, sind aber nicht immer eindeutig oder weit verbreitet und führen zu zusätzlichem Dokumentations-, Kontroll- und damit auch finanziellem Aufwand.

- Kommunikation und Kooperation: Eine enge Zusammenarbeit zwischen landwirtschaftlichen Betrieben, Mühlen und Bäckereien ist essenziell, um regionale und nachhaltige Wertschöpfungsketten zu stärken. Gute persönliche Kontakte, Verlässlichkeit und Absprachen z.B. über Sorten, Anbauverfahren, Qualitäten und Preise sind aufwendig und nicht überall etabliert.

Nachhaltigkeits- und Umweltaspekte

- Ganzheitliche Betrachtung: Nachhaltigkeit umfasst nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische und soziale (incl. gesundheitliche) Aspekte. Maßnahmen wie die Förderung der Biodiversität, die Erhöhung der mikrobiellen Vielfalt, kurze Transportwege, die Reduzierung von Inputs auf dem Acker sowie bei der Herstellung von Brot und Backwaren oder der Einsatz erneuerbarer Energien sind wichtig, werden jedoch nicht konsequent umgesetzt.

- Fehlende Berücksichtigung externer Kosten: Die gesellschaftlichen Kosten (u.a. Umweltbelastung, soziale Auswirkungen) werden im Preis von Getreide, Mehl, Brot und Backwaren in der Regel nicht berücksichtigt, was Produkte aus nachhaltigen, fairen Wertschöpfungsketten benachteiligt.

Schlussfolgerung

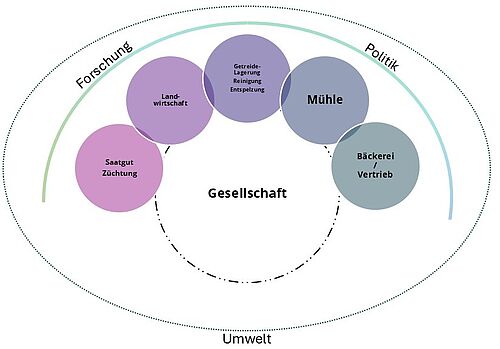

Die Entwicklung agrarökologischer Strukturen erfordert den Schulterschluss entlang der Wertschöpfungskette, d.h. die gegenseitige Bezugnahme und Unterstützung der beteiligten Akteure und Akteurinnen sowie den Wissenstransfer von der Züchtung bis zum nicht verschwendeten Brot. Dies ungeachtet der Notwendigkeit a. kohärente politische Rahmenbedingungen zu schaffen, b. systemisch benachteiligte Strukturen und Betriebe, die wichtige ökologische und gesellschaftliche Leistungen erbringen, wirtschaftlich zu fördern sowie c. gesellschaftliches Umdenken zu unterstützen.

Die Gründung und der Aufbau des Netzwerks Agrarökologische Praxis Allianz hat das Ziel, Erfahrungswissen und wissenschaftliche Expertise zu bündeln und durch projektbasierte Arbeit Lösungen zu entwickeln und voranzubringen.

Der zunächst angedachte Schwerpunkt des Netzwerks „Getreide/Leguminosen“ umfasst folgende Bereiche:

Saatgutzüchtung, Sortenerhalt, Vermehrung, Erzeugung, Reinigung, Lagerung, Vermahlung, Verarbeitung, Vermarktung, Konsum, aber auch Technik, Anlagen- und Maschinenbau, Entwicklung von Agroforstsystemen oder Systemen zur Integration von Tierhaltung in den Ackerbau sowie, nicht zuletzt, Forschung und Wissenschaft.

Initiatorin des Vorhabens ist die Atelier Ernährungswende gUG (Gesellschafter der gUG ist der Verband Die Freien Bäcker e.V.).

Inputs zu Themen des Praxisnetzwerks geben am 17. Juni:

- Dr. Carl Vollenweider, Züchtungsforschung Dottenfelder Hof

- Rudolf Vögel, Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen (VERN e.V.)

- Peter Löcker, Landwirt aus dem Salzburger Land und Lungauer Arche Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt

- Carsten Behr, Landwirt, Mitglied der AbL und Naturland Vorsitzender Sachsen-Anhalt

- Wolf Jost, Iburgshof - Saatgutvermehrung, Getreideaufbereitung, Vermarktung

- Jörg Meffert, Bäckerei Meffert aus Lemgo

- Dr. Odette Weedon, Uni Kassel/Witzenhausen

- Lucia Rizzo, Geschäftsführerin Slow Food Deutschland

... und weitere Teilnehmende

Die Einladung zur Gründungsveranstaltung am 17. Juni von 15 bis 18 Uhr im Park Canitz in 04808 Thallwitz OT Canitz (600 m vom Gelände der Ökofeldtage entfernt) und das Anmeldeformular sind hier zu finden: